Entretenimiento

Natalia Reyes, la actriz de Terminator, cuenta qué hay que aprender y qué no de Hollywood

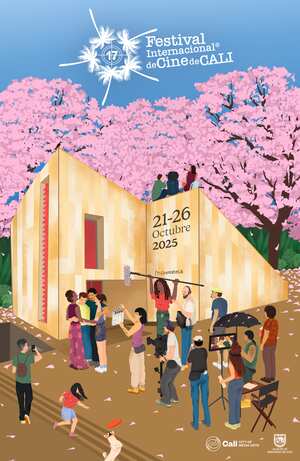

La talentosa productora y actriz estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cali presentando Aún es de Noche en Caracas y Noviembre. Hablamos con ella.

![]() Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

2 de nov de 2025, 10:19 p. m.

Actualizado el 2 de nov de 2025, 10:19 p. m.

Noticias Destacadas

Su rostro le dio la vuelta al mundo luego de debutar, en 2019, como artista protagónica en la película ‘Terminator: Dark Fate’, pero su currículum va más allá de este título hollywoodense.

Actriz de tablas y de televisión, el salto de Natalia Reyes Gaitán al cine lo dio en grande con cintas como ‘Pájaros de Verano’, ‘Noviembre’ y ‘Aún es de Noche en Caracas’, que han sido aplaudidas en Cannes, Toronto y Huelva, entre otros festivales, así como altamente apreciadas por personalidades como la Nobel de Paz María Corina Machado. Fue la presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas más joven de la historia desde el 2013 hasta mayo del 2025.

Estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cali, donde se presentaron dos de las más recientes películas en las que actúa: ‘Noviembre’, de la que también es productora ejecutiva, y ‘Aún es de Noche en Caracas’.

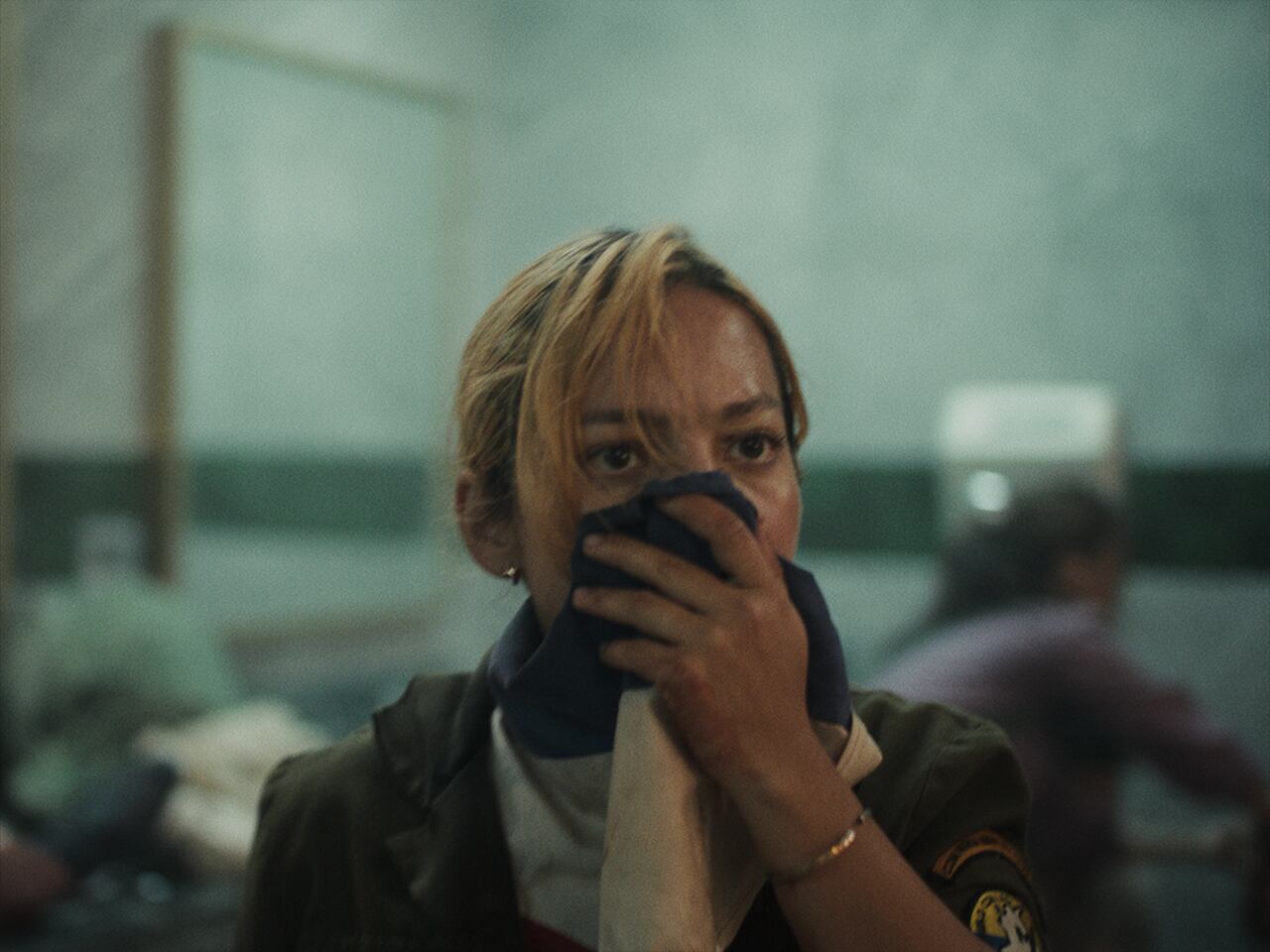

¿Cómo llega ‘Noviembre’ a sus manos, donde actúa como La Mona, papel basado en una sobreviviente?

‘Noviembre’ me llegó desde hace más de un año. Me enteré que Diana Bustamante, la productora, y Tomás Corredor, el director, llevaban muchos años investigando sobre la toma del Palacio de Justicia, que en noviembre cumple 40 años, y me pareció importantísimo hablar de eso. Sobre todo cuando empecé a leer el guion, me di cuenta de lo poco que sabemos los colombianos sobre lo que pasó ahí. Hemos visto imágenes en el noticiero de una fachada quemándose, pero nunca vimos, ni supimos, qué pasó ahí adentro. Esa es la tesis sobre la que se construye ‘Noviembre’, basada en testimonios, libros, documentales, juzgados, actas de Gobierno.

¿Cómo fue el proceso que precedió la película y su personaje?

Fue una investigación de doce años, un trabajo muy serio y juicioso de parte de Tomás, con actas, expedientes, documentales, libros, archivo histórico. Y en cuanto a mi personaje, hubo un libro de Olga Behar: Noches de Humo, contando el exilio de la única sobreviviente del M-19: Clara Elena Enciso.

Estoy orgullosa del resultado porque es una película que, más que conclusiones o juicios, genera preguntas, curiosidad y ese es el papel de la memoria: generar interrogantes y diálogos; que empecemos a construir nuevos relatos de algo que vimos de manera distante, y entendamos como colombianos que, si bien los desaparecidos y las personas que fueron asesinadas son las directas víctimas, lo que nos pasó como país es una herida que tenemos todos y que debemos sanar. Estoy orgullosa de que esta historia salga a la luz y se convierta en parte de nuestra memoria fílmica.

Uno como espectador siente la claustrofobia que vivieron quienes hicieron parte de este momento histórico. Tomás, el director, contó en la premier en la FIL Cali que hacían una oración antes de cada escena, en memoria a las víctimas. ¿Qué sentimientos vivieron en el rodaje?

Sí, estuvimos encerrados un mes en un estudio, en la Ciudad de México, casi todo el tiempo, 40 personas en un baño de 32 metros cuadrados. Fue una convivencia extrema, pero creo que ayudó mucho —y es una cosa maravillosa de la película— que todos los actores somos profesionales y casi todos venimos del teatro, y esa disciplina y esa conciencia que genera el teatro, de los ensayos, de estar muy concentrados en la obra, hizo más leve el encierro, ese largo mes, casi que sin ver la luz del sol, porque entrábamos al estudio de noche y salíamos de noche.

Y esa dinámica y esa disciplina, sumadas a este ritual todas las mañanas de prender una vela y dedicar nuestro día a las personas que perdieron su vida ahí, hizo que todo fuera muy llevadero y que estuviéramos todos muy emocionados de poder aportar a esta historia.

¿Qué reflexión aporta esta película hoy a los colombianos?

Aporta esa posibilidad de las preguntas, que no nos pongamos tan fácilmente en la posición de juzgar o criticar lo contrario; que es el momento en el que se encuentre la humanidad, muy polarizada. La película abre esa posibilidad de diálogo, de entender que después de esas 27 horas, todos los seres humanos que estaban allí terminan siendo iguales, igual de asustados por morir, igual de adoloridos, de cansados, de frustrados, ellos y los militares que estaban afuera. La película humaniza todos los actores sin romantizar ni la lucha del M-19 ni quitarles la responsabilidad al Ejército por su brutal retoma.

¿Qué representa Adelaida, su personaje en ‘Aún de Noche en Caracas’ que presentó en la FIL Cali?

Ella resume la tragedia reciente de Venezuela, todo lo que ha sucedido no solamente en el 2017 sino en estos últimos años; personifica el exilio, la pérdida del país, de la madre, de la identidad, en este fenómeno que en este caso es el venezolano, pero que no es el único en el mundo y que va en ascenso en muchos lugares, y es esa necesidad de tener que salir de un país donde hay un gobierno totalitario, que empieza a minar los espacios personales al punto de no permitirte existir, de no permitirte las cosas más básicas y empujarte al exilio.

El drama venezolano es el movimiento migratorio más urgente del mundo en este momento, son ocho millones de personas refugiadas. Y como han salido caminando por la trocha o en un avión, pareciera que no fueran desplazados o refugiados.

Como directora de la Academia Cinematográfica de Cine, un cargo que asumió hasta hace poco, ¿qué cree que le hace falta al cine colombiano para consolidarse como industria?

Este camino que he venido recorriendo, de no solo ser actriz, sino de producir y buscar las historias que quiero contar, y mis dos años de paso por la presidencia de la Academia Colombiana de Cine me han dejado muchísimo aprendizaje, experiencias maravillosas. Pese a que tenemos una historia audiovisual grande y, para los pocos años que llevamos, esta industria ha crecido velozmente en números de películas que se hacen al año, en géneros que se empiezan a visibilizar, que no son solo comedia o películas independientes para festivales internacionales, sino otros géneros, así como directores y propuestas muy particulares.

Me hace sentir muy orgullosa que en tan pocos años, gracias a la Ley de Cine, haya cambiado radicalmente el panorama audiovisual: que de hacer dos películas al año, hoy en día se hagan más de 60, es maravilloso.

Sí se está haciendo cine colombiano, hay géneros distintos, que van a festivales internacionales, que se ganan premios, pero que en el mercado interno del cine no hay un consumo alto. Esto no tiene un solo responsable, sino toda una cadena que hay que ajustar y es la formación de públicos, que entre los productores y el público haya una comunicación más directa y efectiva, para que se entienda qué quiere ver el espectador y formarlo para que entienda las películas que se están produciendo.

Todos los países que tienen una gran industria tienen cuotas de pantalla en sus salas de cine. Es muy importante que en Colombia se implemente, desde las leyes, una cuota de pantalla que nos permita a las personas que hacemos cine tener mucho más oportunidades, más salas, horarios, más oportunidad, porque la triste historia del cine colombiano es que se hacen esfuerzos increíbles para hacer una película, pero no se mantiene, en la mayoría de los casos, más de una semana en las salas de cine.

¿De su paso por Hollywood, qué le quedó de experiencia, qué deberíamos imitar o descartar?

Colombia ha avanzado muchísimo, es donde más se producen tanto series como cine, y no solo producciones locales sino internacionales, y servicios de producción que vienen a rodar al país como locación. El sistema de producción está ya bastante homogeneizado, estandarizado y al nivel de las grandes industrias del mundo, sin duda.

Hollywood es mucho más grande y a otra escala, pero de esas industrias siempre hay cosas que aprender y no. La profesionalización es enorme, tienen un nivel de especialidad detallado que hace que cada cosa esté a un nivel de perfección increíble, pero eso tiene un lado negativo y es que se pierde ese sentido que se siente en Latinoamérica, de comunidad.

Con Arnold Schwarzenegger hablaron mucho en el set del cuidado del planeta. ¿Cómo abandera usted esa causa?

La preocupación por el planeta y por el estado de la naturaleza, más que un interés o una corriente, debería ser un tema fundamental en la agenda de todos. Hoy en día es inevitable que todos los seres humanos en el mundo, vivamos donde vivamos, seamos de la clase social que seamos, nos estemos viendo afectados en nuestra cotidianidad por el estado de la naturaleza. No es la naturaleza en la que está en riesgo, porque ha estado siempre, y es la más sabia y resiliente, somos la humanidad la que lo está, y nuestra forma de permanecer en este planeta depende únicamente de nosotros, de qué tanta velocidad y conciencia le metamos al tema de parar; ya estamos muy avanzados y aunque tarde, hay que tomar medidas drásticas para la protección, la conservación de la diversidad y la naturaleza. El tema me preocupa, me mueve.

Ante el surgimiento de las plataformas, ¿cómo deben reinventarse los actores y la Tv.?

Las plataformas cambiaron el paradigma del modelo anterior de los canales tradicionales, la dinámica, pero terminan funcionando de manera parecida. El consumo no ha bajado ni ha cambiado, pero sí los formatos, los dispositivos, la longitud.

La necesidad de entretenimiento, de crear historias, memorias, de sentirse identificados con lo que vemos en la pantalla, siempre va a estar. Los actores tenemos que adaptarnos, oír esas necesidades. Empiezan a diluirse las fronteras entre el cine y la televisión; cada vez las series son más cinematográficas y las películas más series y se consumen como televisión en nuestra casa, no en una gran sala de cine, como me gustaría. Pero el valor del teatro, del cine, del audiovisual, va a continuar y seguirá siendo necesario para esa construcción de identidad que todos necesitamos.

¿Añora un proyecto en el que combine música, que fue con lo que inició, y actuación?

Sí, la música fue gran parte de mis inicios y la danza siempre me ha gustado. Hace poco participé en una serie en España sobre Camilo Sexto y mi personaje era el de Ángela Carrasco. Y cantar, grabar las canciones, fue emocionante, pero siempre desde el ámbito de la actuación. Elegí este camino y no me veo emprendiendo una carrera como cantante, pero la música me va a acompañar siempre, ha sido una gran aliada en el tema del oído, del oír mucho, del disfrutar la música, del trabajar más fácilmente los acentos, del estar presente en la escena.

Isabel Peláez. Escribo, luego existo. Relatora de historias, sueños y personajes. Editora de cultura, entretenimiento y edición de contenidos digitales.

6024455000

6024455000